2005/12/29

今年の正月休みはどこに登ろうかと迷う。今の実力で単独行で行けそうな範囲は知れている。北アルプスなら徳沢から蝶ヶ岳かロープウェイを使った西穂程度。また八ツの赤岳か南アルプスの鳳凰3山あるいは甲斐駒・仙丈程度だ。どこも混んでいそうなので、去年と同じになってしまうが静かな雪山を楽しめる可能性が高い木曽駒ヶ岳の聖職の碑コースに再挑戦することに決めて準備を進めてきた。

この2週間で予行演習に摩耶山や東六甲縦走路行ったがこの時はシリオの冬用登山靴が小指の付け根に当たってひどい痛みが出る問題が発見出来たので、パッチをあてる対策をした。

今朝の室内気温は6℃で最近あまり変わらず低い気温だ。朝4時に起きて昨日から続きのパッキングをする。食料・燃料は8日分以上準備するが持過ぎのような気がする。ピッケルとアイゼンを持参するかどうか迷うがこの時期、木曽駒でピッケルを使う場面は想定できないので、軽量化のために外してストックのみにする。しかもしっかりしたレキのものも止めて握る部分がL字型の軽い物にする。ワカンだけでも十分と思うがアイゼンは念のため詰め込む。水1Lを含んでザック重量は28.5kgになる。

出発直前のYahoo!Weater29日12:00発表の天気予報では「伊那スキーリゾート」で

30日は曇時々晴。最低マイナス

9℃で北々東の風1m

31日は晴。 最低マイナス 9℃で北北西の風4m

1/1

は曇時々雪。最低マイナス12℃で東北東の風1m

1/2 は曇時々雪。最低マイナス10℃で西北西の風5m

1/3

は曇時々晴。最低マイナス 9℃で西北西の風3m

1/4

は晴時々曇。最低マイナス11℃で北西 の風4m

「やぶはら高原」で最低気温が2〜3℃低いだけであまり変わらず。

「伊那市」では最低気温が3〜5℃高いだけであまり変わらず。

降水確率は30,31日が 0,10パーセント

1/1,1/2が 50パーセント

1/3,1/4が 20,10パーセントである。

「ここは2,612メートル中央アルプス千畳敷」情報ページは25日で止まったままだ。25日段階で積雪は150cmで2005年1月3日の90cmに比べて1.5倍以上雪は深い。

事前にバスの券を購入してあるので14:30に家を出発する。シリオの登山靴は履かず手に持ってスリッパで出掛ける。30分前にバス乗場に着く。まだタクシーを予約していなかったのを思い出して公衆電話からツバメタクシーに明朝6:00に迎えにきてもらう予約を入れる。今回は去年より1日早いためかバスは定刻に出発する。

すぐウィスキーを飲み始める。隣の座席は今年も若い女性だったが無視して寝てくれたので助かった。バスはほぼ定刻通り20:35に伊那市に着く。昨年同様ステーションホテルに入る。フロントによると今年は積雪が少ないが寒いそうだ。そう言えば到着した街の道路で雪は見かけなかった。近くのローソンに行って朝食分を買って帰る。暫く入れない風呂にしっかり浸かる。

2008/12/30

ザウルスでセットしていた目覚ましで朝4時に起きて6時に迎えにきてくれたタクシーで出発する。今回はすぐ出発できるように、タクシーに乗る前にストックを雪用のリングに付け替えておく。去年同様、小黒川発電所の先で通行止で、そこで降りる。迎車料金180円を含めて3,070円だった。

歩き始め 桂小場の登り口

ようやく夜が白み始めたところだ。積雪は30cm程度で今回は車輪跡は無く、少し古いが足跡とスキー跡がはっきり残っている。ここ暫く天気が良かったので恐らくクリスマス前後の連休の時のものだろう。その後足跡に新雪が被われた気配は無い。風で耳が痛いので信州大学小屋前でフリース帽を被って耳を覆う。桂小場に7:30に着くがここから先もトレースがしっかり付いていたのでワカンを履く必要もない。

木曽駒ヶ岳のこの聖職の碑コースは稜線に出るまでが長いが野田場まではジグザグのUターンを20回以上も繰り返す緩い登りだ。「ぶどうの泉」に8:20に着いて、水はしっかり流れているがパイプなどは無く、その気にならないと汲めない。

ぶどうの泉

「ぶどうの泉」の少し先で太陽に照らされた光条の中だけキラキラ輝く雪が見られた。太陽の光条以外は目を凝らしても見えないほど細かい粒なので一瞬ダイヤモンドダストかと思うが、気温がマイナス20℃以下とも思えないし、風に吹かれてゆっくり下降しているので粉雪なのだろうか。デジカメで写すがうまく撮れるか疑問だ。 野田場を10:20頃通過し、横山の分岐を11:10に、馬返しを11:45に、白川分岐を12:07に通過する。この間何度もストックでザックを支えて休憩したり、雪では潤せない喉の乾きで、水を飲むため2度程ザックを降ろして休憩する。プラティパスのチューブ用凍結防止断熱材を巻く事も事前に考えたが、結果的にはやらなかったのでザックを降ろさざるを得ない。

野田場を10:20頃通過し、横山の分岐を11:10に、馬返しを11:45に、白川分岐を12:07に通過する。この間何度もストックでザックを支えて休憩したり、雪では潤せない喉の乾きで、水を飲むため2度程ザックを降ろして休憩する。プラティパスのチューブ用凍結防止断熱材を巻く事も事前に考えたが、結果的にはやらなかったのでザックを降ろさざるを得ない。

しっかりあったトレース 13:40に大樽小屋に着くが、去年より雪が深い性か1時間遅いペースだ。特に大樽小屋に近づくと踏み跡を外せば、深い所で腰近くまで潜る所が出て来た。これから西駒山荘まで向かうには昨年でも6時間若かかっているので、去年より雪が深い今年は20時にも着けないだろうから今日はここまで止まりだ。

13:40に大樽小屋に着くが、去年より雪が深い性か1時間遅いペースだ。特に大樽小屋に近づくと踏み跡を外せば、深い所で腰近くまで潜る所が出て来た。これから西駒山荘まで向かうには昨年でも6時間若かかっているので、去年より雪が深い今年は20時にも着けないだろうから今日はここまで止まりだ。

間近の大樽小屋

今年はここまでダイヤモンドダスト?以外の雪に降られなかったのでトレースはある程度はっきりしていたが、少しでも踏み外すと深く潜ってしまう所が多い。小休止後、明日のためしっかりトレースを着けるのと、状況偵察に出る。大樽小屋より先のルートは目印が所々見つかるのでそれ程迷うことはないが、以前に付けられたジグザグに登るトレースはかなり消えており、どうしても直登し勝ちになってしまう。一歩でもトレースを外すと次々腰近くまで潜ってしまう。この調子では明日、西駒山荘に着けるだろうか疑問に思い始める。

信州大学ルート分岐 6合目

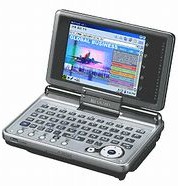

それでも信州大学ルート分岐に15:10頃に着く。現在の空身に比べてザックを背負った明日の苦労を思うと、もう少し先まで頑張る事にする。結局16:15まで頑張って6合目までトレースをつける。小屋に戻ると暗くなっていた。気温は小屋内で-7℃だ。去年より3℃低いが羽毛服を出す程寒いとは思わない。今年は誰も登ってこないようで、小屋を占領だ。 重いのを覚悟して持って来たザウルスSL-C1000で、昨年の状況を確認しようと取り出すと、何と電源が入らない。愕然とする。気温が低いため電池出力が落ちためだろうと懐で暖めるが変化なしだ。これでは下山時に携帯電話で呼ぼうとしているタクシーの電話番号も判らない。今まで冬山やカラパタールに何度も持って行って、マイナスの気温で使った事のある1世代のPI-7000や、2世代のMI-C1の時でもこんな現象は起こらなかった。今朝ザウルスのアラーム目覚めた後アラームセットを消去した時に電池は殆ど消耗していなかったのにどうしたことだろう。懐で温めた後も何度も確かめるが変化なしだ。昨年暮れの12月12日に買ったばかりなのに初期故障だろうかと思う。紙に書いて持って来るべきだった。(これが今回1つ目の失敗だ)

重いのを覚悟して持って来たザウルスSL-C1000で、昨年の状況を確認しようと取り出すと、何と電源が入らない。愕然とする。気温が低いため電池出力が落ちためだろうと懐で暖めるが変化なしだ。これでは下山時に携帯電話で呼ぼうとしているタクシーの電話番号も判らない。今まで冬山やカラパタールに何度も持って行って、マイナスの気温で使った事のある1世代のPI-7000や、2世代のMI-C1の時でもこんな現象は起こらなかった。今朝ザウルスのアラーム目覚めた後アラームセットを消去した時に電池は殆ど消耗していなかったのにどうしたことだろう。懐で温めた後も何度も確かめるが変化なしだ。昨年暮れの12月12日に買ったばかりなのに初期故障だろうかと思う。紙に書いて持って来るべきだった。(これが今回1つ目の失敗だ)

明日のルートを確認しようと地図を捜すが見つからない。ザックの上蓋の薄いポケットに入れた積もりであったが、入れてなかったようだ。(これが今回2つ目の失敗だ)こちらは地図がかなり頭に入っているので、それ程ショックではない。

夕食後、500ccのペットボトル2本の湯たんぽを作り、シュラフカバーも着けずに寝る。明日の目覚ましにはザウルスのアラームは駄目になったので携帯ラジオのアラームだけが頼りだ。

2005/12/31

顔に雪がチラチラかかるのと強風の音で夜中に何度か目覚める。ラジオの目覚ましで4:00に起きてから小屋内を見渡すと屋根付近に隙間があるため小屋の中央に雪が吹き込んでいたのだ。シュラフ付近も薄すら白く雪が積もっている。また小屋のあちこちでも雪が吹き込んでいる。

朝の小屋内の気温は-10℃で少し下っている。外に出ると新雪が20cm程積っており、まだ降り続いている。今日はゴアの雨具を上下に着て、厚手のTHE

NORTH

FACEのグローブにストックを両手に持ち、「わかん」を着け、更にゴーグルも予め頭に着けて、昨年より40分早い7:10にようやく出発する。

いざ進み始めると、昨日せっかくつけたトレースがかなり消えているではないか。敗退が頭にかすめる。取り敢えず行ける所まで頑張って見ようと思う。せめてH11年12月25日に敗退した島津神社より先に、できれば稜線(胸突の頭)迄は行きたい。稜線に着けばラッセルで苦しめられる事はまず無いだろうから、そこから2時間程度あれば西駒山荘に入れる。14時頃迄に稜線に辿り着けるかが1つのポイントだと踏んで頑張る。

7:58に信大コース分岐に着く。今回昨年まであった木に着けられた寒暖計は見当たらない。この頃に雪が止む。時々風が強く吹くので、息が苦しいが目出帽を鼻まで覆う。何度も雪に潜り込みながら6合目にようやく9:54に着く。これ迄は曲りなりにも昨日つけたトレース跡の記憶を頼って来れたが、これから先は手探り状態になる。

この辺りから更に雪が深くなってきて、膝で雪を崩して固めてからでないと進めない状態が多くなる。時々胸までズボッと入ってワカンがひっかかって身動きが取れなくなったり、片足がズボッと入ってバランスを崩してストックも効かず転倒すると重いザックで簡単に起き上がれなくなったりで、なかなか進まない。

津島神社標識 振り返ると樹林の間から・・・・

弘法石を10:06に通過し、津島神社へようやく11:32に着く。ここから更に急登になるが、振り返ると遠くの連峰や街並が樹林の間から見え始めて来るし、天気が良くなって来たので何とか頑張れる。13:50に行者岩への分岐標識に辿り着く。これで14:00目標の稜線にかなり近づいたので少なくとも稜線からの見晴らしを楽しめると確信できるようになる。

膝以上のラッセルがひたすら続く 行者岩への分岐標識

もう直ぐ稜線 稜線が見えた!!

14:07に稜線に出る。風は強くないし、新雪も予想通り風で飛んでいる部分が多く、ワカンの爪がしっかり食い込む快適な雪の状態であった。ホッとする。こうなれば西駒山荘にGOだ。

分水嶺の標識には14:32に着く。ここまで何度も手袋を外すが、手の体温の回復が早い。前回同様、昨年末まで午前中を半袖で通した耐寒訓練での効果があったものと思う。

稜線から伊那市方向 稜線から木曽駒方向

将棊頭山に16:14に着く。ワカンを履いているのでここから西駒山荘へ最短ルートで下って16:40に西駒山荘に着く。

将棊頭山から見た西駒山荘 冬季入口

夏の出入口(左) 小屋の中

夏の出入口は雪で覆われていたが、昨年より遥かに少ないのでスノースコップで除雪を試みると簡単に開いた。冬季入口の窓から入るのに一苦労した昨年に比べラッキーだ。(冬季入口の蓋は外れて無かった。)小屋内温度は-11℃だ。それでも小屋内にテントを張ろうとしてポールを出すと、何と富士山の時に台風で折れた物をしっかりチェックせず持って来たのだ。(これが今回3つ目の失敗だ)昨年より暖かいのでまだ良かったが、使い物にならない余計な荷物を担いで来たことになる。俺は馬鹿だ〜〜〜。

でも、半分以上無理だと思って駄目元で頑張ったが、ここまで来れたのは自分でも驚きだ。夜中の積雪は予想外だったが、昼間は予想以上の天気に恵まれてたので何とか西駒山荘まで到達できたのだ。出発前の天気予報では明日の元旦から崩れ始めるとのことだったが、ラジオによると気圧の谷の接近が遅れていて、もう少し持つ可能性が出て来た。明日朝の天気次第で登頂アタックをするかを決める事にする。

2006/1/1

朝4:00に起きて外を見ると満天の星だ。これはアタック以外に無い。明るくなり始めた6:40過ぎに出発する。アイゼンにしようかワカンにしようか迷うが昨日の感じではたまに潜る所もあるだろうし、アイゼンでなければ危険な所は無さそうなのでアイゼンはザックに入れてワカンでスタートを切る。

出発時の山荘付近 富士山の上に初日出

昨年に比べて稜線に出るのも早い。ワカンの爪もしっかり効いて夏道に近いと思える程快適だ。山の美しさを堪能しながら進む。時々デジカメやデジカメムービーを目一杯撮りまくる。空は快晴で南方面の下界に雲海がかかっている。各地に初日の出を見るのは難しいと予報されていたが360°見回しても3000m級の嶺は全て見えるので、逆に北アルプス・南アルプス・八ヶ岳・御嶽山・富士山からも初日の出が見えるに違いない。こちらからは地平線付近の雲に一部被われながらも7:17頃に太陽が臨めた。最高のコンディションだ。

稜線の途中(1) 稜線の途中(2)

山頂1つ手前のピーク 山頂が見えた

これなら昨年にのように登頂時間のリミットを14:00と制限する必要も無さそうだ。無理せず楽しみながら登って、10:20に登頂できた。北は白馬から乗鞍の北アルプスが遠くながらはっきり見えるし、南は近くに空木岳や南駒ヶ岳が見え、西側には御嶽山や遠くに白山も見える。北東側には八ヶ岳連峰が南東側には南アルプスとその後ろに富士山の頭がはっきり見える。

山頂から今日登ってきた方向を見る

左の写真の反対方向

(頂上木曽小屋と御嶽山ガ見える)

山頂には誰も居ないし登って来る姿も見えない。暫く堪能した後、時間に余裕があるので「どこかで見た事のある頂上木曽小屋の非難小屋らしき物」の偵察に下る(殆ど可能性は低いとは思って居たが)。捜し方が悪かったのか、やはりそれらしいものは見つからなかった。再び頂上に向かうと頂上に数人の姿が見える。どちみち千畳敷から来たパーティに違いないと思う。向こうもこちらを見て居る。ザックを頂上に置いて来たので誰か居ると思ったのだろう。

頂上に戻ってから挨拶する。向こうの1人の男性に、どちらから登って来たかと尋ねられる。今日は西駒山荘で一昨日は大樽小屋からだと返答する。彼らは千畳敷から来たパーティだと思って居たが、念のためどこから来たかと尋ねると、信州大学ルートから登って来たという。それなら私の跡を来た人なのだと判る。幸運な人達だ。向こうも自分達の前でラッセルしてきた人だと判ったようで何度も礼を言われる。山で自分の写真を、証拠写真の意味でめったに残さないが、珍しいチャンスなので写真を撮ってもらう。

下山開始前に祠の陰で風を避けているパーティに今日はどこまで行くのか尋ねて見ると、時間が無いので今日は一気に下山するそうだ。すごい馬力だなと思う。良く見ると30代前後の男女2人づつの4人パーティだった。

山では珍しい自分の写真 4人パーティーが先に降りて行く

下山しながら今日一気に桂小場から登って来たのだろうか、すごい馬力だなと不思議に思う。暫く下っているとワカンのテープの一部が外れたので修理したり、行動食を取ったり、ペットボトルの水を飲んだりしている内に4人パーティが通過していく。最後尾のリーダーらしきもう一人の男性に再び礼を言われる。「信州大学ルートの後半からラッセルがきつくなって今回は無理かと思ったがトレースがあったので助かった」と具体的に言ってもらえたのでようやく状況が納得できた。

昨年の私のラッセル泥棒程度以上に、本当に幸運なパーティだと思う。その後パーティに追いついて念のため伊那市のタクシーの電話番号を尋ねると、自分たちは自家用で来たので判らないそうだ。今日中に下山する積もりなら伊那市駅まで送ってあげると言われるが、西駒山荘の荷物を引き上げた上で結構早いこのパーティ追いつけるだけの自信は無いので丁重に断る。

西駒山荘の近くまで下ると2人パーティに出会う。今回の山行で6人目に出会った人達だ。中年男性と、がっしりした若い女性のパーティだ。道を譲ると、どこから登って来たかと向こうから聞かれる。先に会っているはずの4人パーティの状況も含めて説明してあげると、自分達は権現岳方面から登って来たと言って、開拓したこのルートを是非使って欲しいと言われる。今回地図を忘れた失敗もあって、残念ながら無理かなと思うが、非常に興味を持つ。 予想より早い13:50に気分よく西駒山荘に戻れる。早く荷物を撤収して頑張って大樽小屋まで戻ろうかとも思うが、先程の権現岳ルートも気になるので偵察しようと思う(これが結果的には4つめの失敗だった)。権現方面のトレースを少しだけ辿る。でも尾根が右に曲がる所から先を見て、伊那スキーリゾート方向は尾根を左方向に取るのか右方向の尾根に取るのか判らない。これなら明日朝も天候が良くて更にトレースが今日のままはっきりしていない限り、地図を持たない身としてはチャレンジすべきではないと思う。

予想より早い13:50に気分よく西駒山荘に戻れる。早く荷物を撤収して頑張って大樽小屋まで戻ろうかとも思うが、先程の権現岳ルートも気になるので偵察しようと思う(これが結果的には4つめの失敗だった)。権現方面のトレースを少しだけ辿る。でも尾根が右に曲がる所から先を見て、伊那スキーリゾート方向は尾根を左方向に取るのか右方向の尾根に取るのか判らない。これなら明日朝も天候が良くて更にトレースが今日のままはっきりしていない限り、地図を持たない身としてはチャレンジすべきではないと思う。

権現岳方面

小屋に戻ると15時前になっている。これからザックをパッキングして大樽小屋に戻るには少し遅いと思う。明日は稜線の下り口まで辿りつければこちらのものだと甘い考え方に陥っていた。

明日の予定を考えると伊那市に着けるのは夕方以降になるだろうからどこかで一泊しなければならない。大樽小屋に泊まって翌日午後一番くらいに街に入るというのも考えられるが、ゆっくり湯に浸かりたい。ザウルスが言うことを聞かないので携帯電話が何とか繋がる所は無いか小屋付近を捜し回るとアンテナが立つ所が見つかった。

千尋にメールで調べてもらう文章を小屋内で作成して送る前に、念のため小屋内でもアンテナが立つところが無いかあちこち捜すと東側の窓の一部でアンテナが立つではないか。メールの結果、電話でうまくステーションホテルの予約が取れ、つばめタクシーの電話番号も判って一安心する。

小屋内温度は-6℃まで上がっていて信じられない暖かさだ。最後の夜は優雅に過ごしてシュラフに潜り込む。

2006/1/2

朝の目覚ましでも、昨日の達成感と日程の余裕がまだ1日以上あることからなかなか起き出せない。天気は今日は予報から、午後崩れると判っていた。強風音から少し天気が崩れているかなと思いながら、明るくなり始めた6時半過ぎにようやく起き出す。

外を見るとゾッとする。また新雪が積もっていて雪で視界が悪い。視界は100〜200m程度しかない。慌てて支度をするが出発は9:15を回る。外に出ると積雪は左程でもないが視界は悪く見通しが効かない。まあ尾根通しで慎重に行けば良いと割り切る。強風と積雪でトレースかしっかり消えている。 一度小ピークからの下りで方向を間違ったのか、谷に向かって降りているような気がして元に戻る。暫くルートを偵察してようやく本来のルートを見つけ出せる。以降、慎重に進むと分水嶺に10:18に着く。

一度小ピークからの下りで方向を間違ったのか、谷に向かって降りているような気がして元に戻る。暫くルートを偵察してようやく本来のルートを見つけ出せる。以降、慎重に進むと分水嶺に10:18に着く。

吹雪の中の分水嶺

これで一安心と思ったら、次は下り斜面の積雪が深くて、下り口のポイントが全く消えている。記憶を頼りに下降ポイントは大体判ったが斜面の積雪は予想以上深く、一歩間違えばすぐに肩まで潜り込んでしまう。かなり焦る。地図は持っていない大きな失敗なので、兎に角記憶を総動員して進む。

暫くトラバース気味に進んで、もうこの辺りから下るのかなと思う所で、たまたまトレース跡のような雪の窪みを見つける。これでもう大丈夫かなと、ここから少しづつ下り始める。いくら雪が深くても下りは転倒しなければ楽だ。少し下って何かおかしいと感じ始める。どうも早く下り始めたように思う。磁石で方向を確認するとほぼ東に向かっているようだ。記憶を総動員して考えると北東に向かうべきで登って来たのは尾根筋の筈だからもっと左手(北側)方向に向かうべきだと考える。

しかし登り返すのは不可能に近いので、下りながら出来るだけ左に進もうと決める。左に進もうとしても、落込む空洞のあるルートを取ればあがき苦しむ事になるので、多少登りになっても樹木間隔が広くて落込みにくいルートを捜しながら進む。何度も空身でラッセルして、3回程小さい尾根筋を越えて赤い目印を発見した時はさすがにホッとする。そこまで進めばトレースもはっきり出てきたのでもう問題は無くなる。やばい下降だった。

谷筋だけには絶対下らないという信念が正解だったろう。改めて思うが山では何が急変するか判らないので準備は万全にすべきだ。地図を忘れるなんて初歩の初歩の失敗だ。まあ今回は食料・燃料などの装備は余裕があったからそれ程焦らなかったが、経験だけで切り抜けたようなものだ。 後は淡々と下るだけだ。弘法石に12:52に着く。下るほど降雪は少なくなり、大樽小屋に13:38に着く頃は雪や風も止み、暑くなってきたのでマフラーや目出帽などを外し、行動食を補給して再出発する。

後は淡々と下るだけだ。弘法石に12:52に着く。下るほど降雪は少なくなり、大樽小屋に13:38に着く頃は雪や風も止み、暑くなってきたのでマフラーや目出帽などを外し、行動食を補給して再出発する。

下りの6合目

後は黙々と下るだけだ。野田場からのジグザグUターン回数などを数えながら下る。桂小場に16:27に到着してザックカバーや目出帽などあちこちにくくりつけていたものをザックにしまってから道路の最後の下りにかかる。

登山開始時より積雪が増えているのでワカンは外さなくても行けそうだ。小黒川発電所手前から「つばめタクシー」を呼ぶ。小黒川キャンプ場の前の東屋でワカンやストックを雪の手入れをしてから、喉が乾いたので脇で流れ出ている「延命の水」を一気に何杯も飲む。最高にうまい。飲み終える頃タクシーが到着する。good

timingだ。

タクシーに乗ると予想していなかった久々の暖かさを驚いてしまう。すぐに顔が火照る。ステーションホテルまで、迎車込みで2,790円だった。ホテルレストランはやっていなかったので、紹介してもらってホテルの横の喫茶「門」で定食を食べ一息着く。部屋に帰って濡れたものを乾かすため暖房を入れ、風呂に入ってようやく人心地つく。明日は塩尻に直行する8:18発の列車に伊那市駅から乗ることにする。

2006/1/3

ホテルレストランで朝定食を取る。今日は予定より1日早く帰れるので余裕だ。予定の列車の切符を買うため並ぶと、前の人は名古屋まで乗継ぎ特急指定席を買っていた。急がないし駅弁などを食べたりしながら、のんびり帰ろうと思っていたので乗車券だけを買う(6,830円)。

去年は塩尻の待ち時間で駅弁を買ったが、今年も買おうと思う。塩尻で乗車ホームに下ると列車が止まっている。それも名古屋行きの特急で今にも発車しそうだったので、こんな良いタイミングなら・・・と乗り込んでしまう。駅弁は逃したが指定席を取っていない気楽さだ。

代りに、車内販売で早速ビール・日本酒・ウィスキーをたっぷり買って飲み始める。乗ったのは「しなの4号」で8分遅れのため、タイミング良く乗れたのだった。(特急料金2,100円)

名古屋から11:30発「大垣行き」新快速

大垣 から12:08発「米原行き」各停

米原 から12:56発「姫路行き」新快速

を乗継いで14:36に六甲道に帰着する。